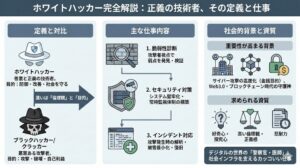

「正義のハッカー」として、映画やドラマのような華やかなイメージを持たれることの多いホワイトハッカー。

サイバー攻撃から企業の資産や重要データを守るその姿に憧れを抱く一方で、「仕事がきつい」「激務で辞める人が多い」といったネガティブな噂を耳にして不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、ホワイトハッカーの仕事は確かに「きつい」局面が多々あります。

しかし、それは単なるブラック労働という意味でのきつさとは少し質が異なります。

私自身、インフラエンジニアとして数多くのエンタープライズ環境でサーバー監視やネットワーク構築に携わってきました。

その現場において、セキュリティ担当者(ホワイトハッカー)がいかにプレッシャーのかかる状況で戦っているか、そしてシステムの「異常」を検知し続けることがどれほど神経を使う業務であるかを、間近で見てきました。

この記事では、現役エンジニアである私の視点も交えながら、ホワイトハッカーがなぜ「きつい」「激務」と言われるのか、その具体的な理由と現場のリアルを包み隠さず解説します。

単に辛い部分だけでなく、その先にある「やりがい」や「向いている人の特徴」についても触れていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたがホワイトハッカーという職業に挑戦すべきかどうかの判断基準が、明確になっているはずです。

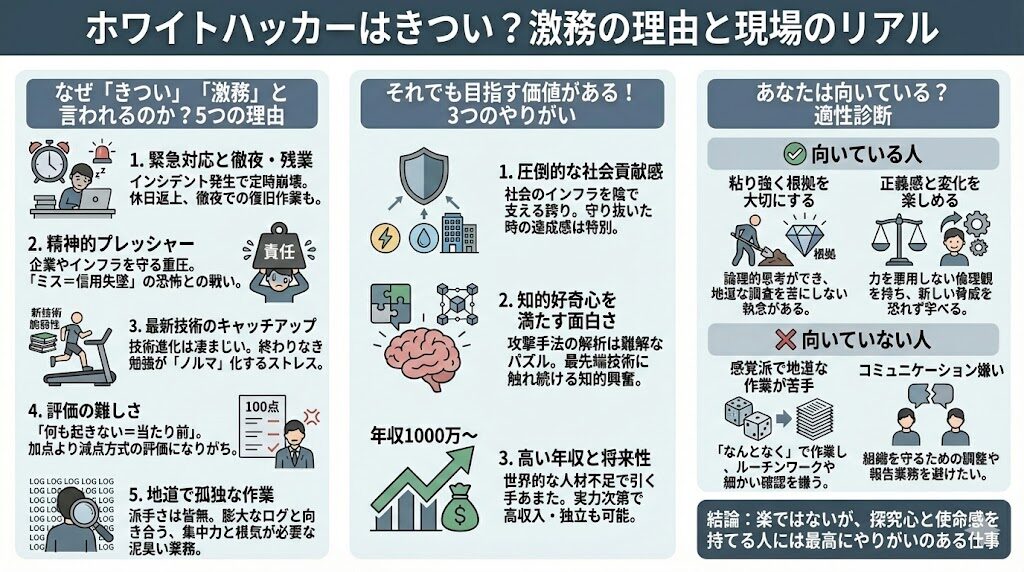

ホワイトハッカーが「きつい」「激務」と言われる主な理由

ホワイトハッカーの業務は多岐にわたりますが、その中でも特に「きつい」と感じられやすいポイントには明確な共通点があります。

ここでは、現場でよく耳にする「激務」「ストレス」の要因を、構造的に分解して解説します。

1. インシデント発生時の緊急対応と徹夜・残業

ホワイトハッカーにとって最も過酷なのが、実際にサイバー攻撃や情報漏洩などの「セキュリティインシデント」が発生した際の対応です。

攻撃者は平日の日中だけでなく、夜間や休日、大型連休を狙って攻撃を仕掛けてくることが少なくありません。

ひとたびインシデントが発生すれば、被害の拡大を防ぐための初動対応、原因究明、そして復旧作業に追われることになります。

このフェーズでは「定時」という概念は消え失せ、解決するまで帰れないという状況に陥ることも珍しくありません。

私が専門とするZabbixなどの監視システムがアラートを検知した瞬間から、エンジニアたちの長い戦いが始まるのです。

予定していた休日に緊急招集がかかることや、解決のために徹夜でのログ解析を余儀なくされるケースがあることが、「激務」と言われる最大の理由でしょう。

実際、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の観測レポートによると、2024年に観測されたサイバー攻撃関連通信数は過去最高を記録しており、10年前と比較して約10倍規模に膨れ上がっています。

攻撃の総量が増えている以上、対応にあたるエンジニアの負担が増加するのは避けられない現実と言えます。

NICTER観測レポート2024の公開(国立研究開発法人情報通信研究機構)

2. サイバー攻撃からシステムを守る精神的プレッシャー

物理的な拘束時間以上にエンジニアを追い詰めるのが、精神的なプレッシャーです。

企業の機密情報や顧客の個人情報、あるいは社会インフラに関わるシステムを守るという責任は、想像以上に重いものです。

「もし自分の設定ミスで侵入を許してしまったら」

「未知の脆弱性を突かれたらどうしよう」

こうした不安と常に隣り合わせの状態で業務を遂行しなければなりません。

特に金融機関や公共インフラに関わる案件では、一度のミスが企業の存続や社会的な信用失墜に直結するため、その緊張感は計り知れません。

NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の調査によれば、ランサムウェア被害に遭った組織の平均被害金額は約2,386万円、復旧にかかる対応工数は平均27.7人月にも及ぶとされています。

たった一度の侵入が数千万円の損失に直結するという事実は、現場の担当者にのしかかるプレッシャーの大きさを物語っています。

インシデント損害額調査レポート(NPO日本ネットワークセキュリティ協会)

3. 常に最新技術を追い続けなければならないストレス

ITの世界、特にセキュリティ分野の技術進歩は凄まじいスピードで進んでいます。

昨日まで安全だと言われていた防御手法が、今日発見された新たな脆弱性によって無効化されることも日常茶飯事です。

そのため、ホワイトハッカーは業務時間外であっても、常に最新の攻撃手法や脆弱性情報(CVEなど)をキャッチアップし続けなければなりません。

私自身もYAMAHAルーターのMIB情報やZabbixの仕様変更を追いかけるのに日々時間を割いていますが、セキュリティ分野の情報の賞味期限はそれ以上に短い傾向にあります。

「学ぶこと」自体を楽しめる知的好奇心がないと、この終わりなき勉強の日々は苦痛な「ノルマ」となり、大きなストレス要因となってしまいます。

4. 「守って当たり前」という評価の難しさ

インフラエンジニアやホワイトハッカーに共通する悩みとして、「何も起きないことが成果」という評価のされにくさがあります。

営業職のように「売上をいくら作った」という数字が見えにくく、完璧に守り切っている状態が「当たり前」と見なされがちです。

一方で、万が一インシデントが発生した際には厳しい責任追及を受けることがあります。

「100回守っても称賛されないが、1回の失敗で非難される」

このような減点方式の評価制度が残る組織では、モチベーションを維持するのが難しく、「きつい」「辞めたい」と感じる原因となります。

5. 地味で孤独なログ解析作業の連続

メディアで描かれるハッカーは、黒い画面にコマンドを打ち込んで華麗に敵を撃退する姿かもしれません。

しかし、実際の業務の大半は、膨大なログデータと向き合う地味で泥臭い作業です。

サーバーのアクセスログ、ファイアウォールの通信ログ、認証ログなどを一行一行確認し、不審な挙動の痕跡を探し出す作業は、極めて高い集中力と根気を必要とします。

私が推奨しているような「根拠のある運用」を行うためには、こうした地道なログ解析や検証作業が欠かせませんが、派手な活躍をイメージして参入した人にとっては、このギャップが「きつい」と感じられる要因になります。

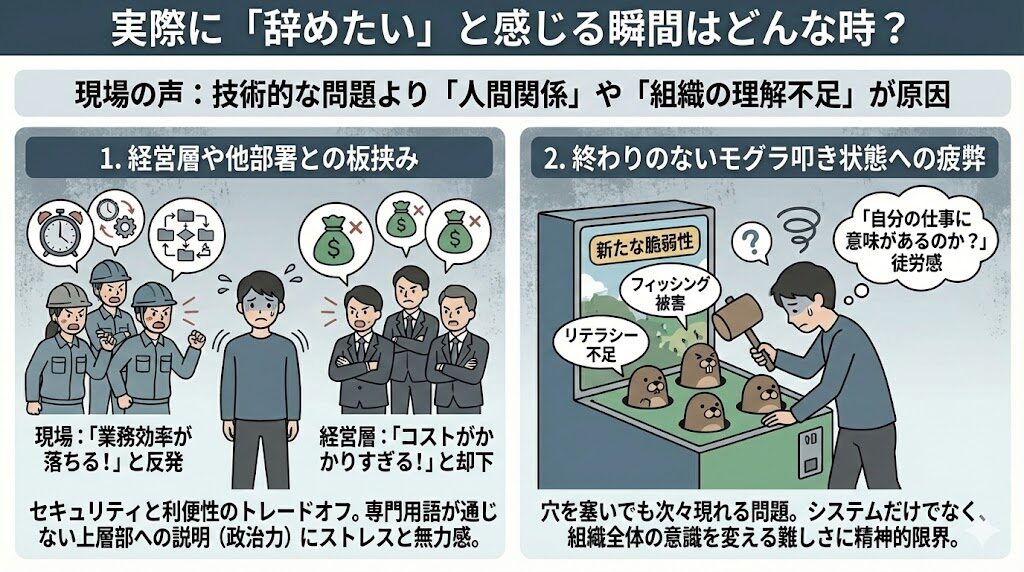

実際に「辞めたい」と感じる瞬間はどんな時?

日々の業務の中で、具体的にどのような瞬間に「もう辞めたい」と感じるのでしょうか。

現場の声として多いのが、技術的な問題よりも「人間関係」や「組織の理解不足」に起因するケースです。

経営層や他部署との板挟み

セキュリティ対策は、時として利便性とトレードオフの関係になります。

「セキュリティを強化するためにこの手順を追加したい」と提案しても、現場からは「業務効率が落ちる」と反発され、経営層からは「コストがかかりすぎる」と却下される。

このような板挟み状態は、ホワイトハッカーにとって大きなストレスです。

特に、セキュリティの重要性を理解していない上層部に対して、専門用語を使わずにリスクを説明し、予算を獲得するための説得を行う作業は、技術力とは別の政治力が求められます。

正しいことを主張しているのに理解されない無力感から、退職を検討するエンジニアは少なくありません。

終わりのないモグラ叩き状態への疲弊

脆弱性診断を行い、見つかった穴を塞いでも、また別のシステムで新たな脆弱性が見つかる。

あるいは、従業員のセキュリティリテラシー不足により、フィッシングメール被害などが繰り返される。

こうした「終わりのないモグラ叩き」のような状況が続くと、自分の仕事に意味があるのか疑問を感じ、徒労感に襲われることがあります。

システムだけでなく、組織全体の意識を変えていくことの難しさに直面した時、精神的な限界を感じて「辞めたい」という言葉が漏れるのです。

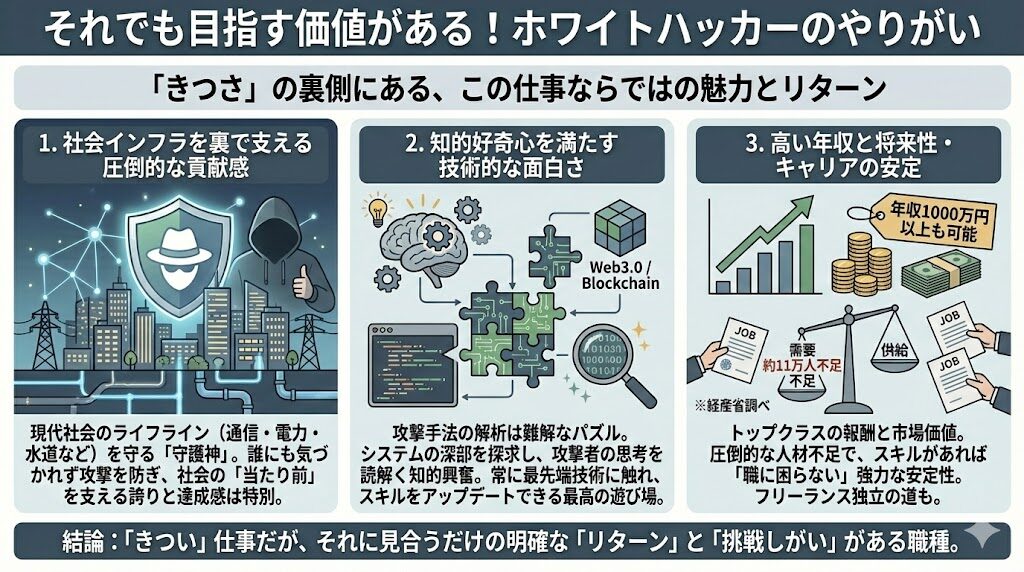

それでも目指す価値がある!ホワイトハッカーのやりがい

ここまでネガティブな側面を強調してきましたが、それでもホワイトハッカーは今、最も市場価値が高く、挑戦しがいのある職種の一つです。

「きつさ」の裏側にある、この仕事ならではの魅力について解説します。

社会インフラを裏で支える圧倒的な貢献感

ホワイトハッカーの仕事は、現代社会の安全そのものを守る仕事と言っても過言ではありません。

水道、電気、ガスといった物理的なインフラと同様に、ネットワークや情報システムは今や人々の生活に欠かせないライフラインです。

誰からも気づかれないところで、悪意ある攻撃からこれらを守り抜いた時の達成感は、他の職種では味わえない特別なものです。

「動けばいい」ではなく、安全に動き続けるための「根拠」を作り、社会の当たり前を支える。

その誇りこそが、激務を乗り越える原動力となります。

知的好奇心を満たす技術的な面白さ

新しい攻撃手法を解析し、その仕組みを理解した時の知的興奮は、技術者にとって何物にも代えがたい喜びです。

まるで難解なパズルを解くように、システムの深部を探求し、攻撃者の思考を読み解いていくプロセスは、知的好奇心旺盛な人にとっては最高の遊び場とも言えます。

Web3.0やブロックチェーンなど、新しい技術が登場すれば、そこには必ず新しいセキュリティの課題が生まれます。

常に時代の最先端技術に触れ、自分のスキルをアップデートし続けられる環境は、技術志向の強い方にとっては魅力的な環境でしょう。

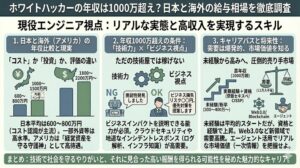

高い年収と将来性

高度なスキルと精神力が求められる分、ホワイトハッカーの報酬はIT職種の中でもトップクラスです。

世界的にセキュリティ人材は不足しており、優秀なホワイトハッカーはどの企業からも引く手あまたの状態です。

経済産業省の関連資料においても、国内でサイバーセキュリティ人材は約11万人不足しているとの調査結果が示されています。

需要に対して供給が全く追いついていないこの状況は、裏を返せば、スキルさえ身につければ「職に困ることがない」という強力なキャリアの安定性を意味しています。

サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会 最終取りまとめ(経済産業省)

実力次第で年収1000万円以上を目指すことも十分に可能であり、フリーランスとして独立する道も開かれています。

「きつい」仕事ではありますが、それに見合うだけの「リターン」が明確にある職種と言えます。

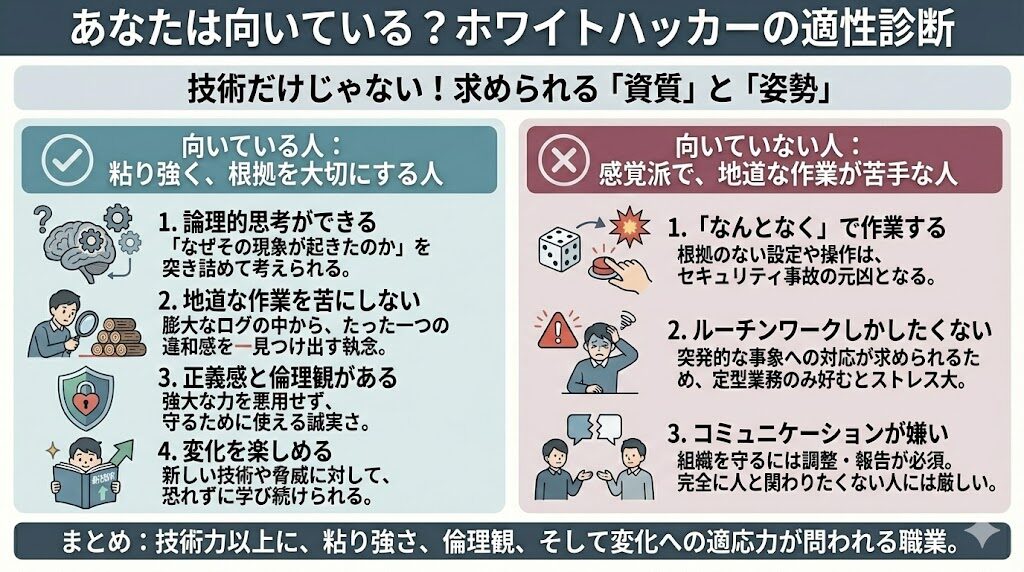

あなたは向いている?ホワイトハッカーの適性診断

最後に、あなたがホワイトハッカーに向いているかどうかの適性を整理します。

この仕事は、単にプログラミングができるだけでは務まりません。

向いている人:粘り強く、根拠を大切にする人

- 論理的思考ができる人: 「なぜその現象が起きたのか」を突き詰めて考えられる人。

- 地道な作業を苦にしない人: 膨大なログの中から、たった一つの違和感を見つけ出す執念がある人。

- 正義感と倫理観がある人: 強大な力を悪用せず、守るために使える誠実さを持っている人。

- 変化を楽しめる人: 新しい技術や脅威に対して、恐れずに学び続けられる人。

向いていない人:感覚派で、地道な作業が苦手な人

- 「なんとなく」で作業する人: 根拠のない設定や操作は、セキュリティ事故の元凶となります。

- ルーチンワークしかしたくない人: 突発的な事象への対応が求められるため、定型業務だけを好む人にはストレスが大きいです。

- コミュニケーションが嫌いな人: 意外かもしれませんが、組織のセキュリティを守るためには、他部署との調整や報告業務が必須となるため、完全に人と関わりたくない人には厳しい側面があります。

まとめ:ホワイトハッカーはきつい?激務で辞めたいと言われる理由は?

ホワイトハッカーの仕事が「きつい」「激務」と言われる背景には、以下の5つの理由がありました。

- インシデント対応時の緊急対応と残業・徹夜

- システムを守る重い責任と精神的プレッシャー

- 常に最新技術を学び続ける必要性

- 「守って当たり前」という評価のされにくさ

- 地道で孤独な解析作業の連続

しかし、これらは裏を返せば、社会的な重要性が高く、高度な専門性が求められる仕事であることの証明でもあります。

インフラエンジニアとして現場を見てきた私の視点から言えば、楽な仕事ではありませんが、技術への探求心と社会を守る使命感を持てる人にとっては、これ以上ないほど「やりがい」のある仕事です。

「きつい」という評判だけで選択肢から外すのではなく、その厳しさの先にある価値や、自分自身の適性と照らし合わせて、キャリアを検討してみてはいかがでしょうか。

コメント